Dieses Dokument bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Beobachtung und Auswertung der kindlichen Entwicklung in der Kita mithilfe der Entwicklungstabelle von Kuno Beller. Im Gegensatz zu gezielten Einzelbeobachtungen integriert dieses Instrument vielfältige alltägliche Beobachtungen und Erfahrungen. Obwohl in diesem Praxisbeispiel nur eine einmalige Erhebung des Entwicklungsprofils und der Items erfolgte, sollten idealerweise zwei Erhebungen im Abstand von einigen Wochen durchgeführt werden, um Entwicklungsveränderungen besser zu erfassen. Abschließend wird der Transfer von der Beobachtung zur Angebotsplanung erläutert.

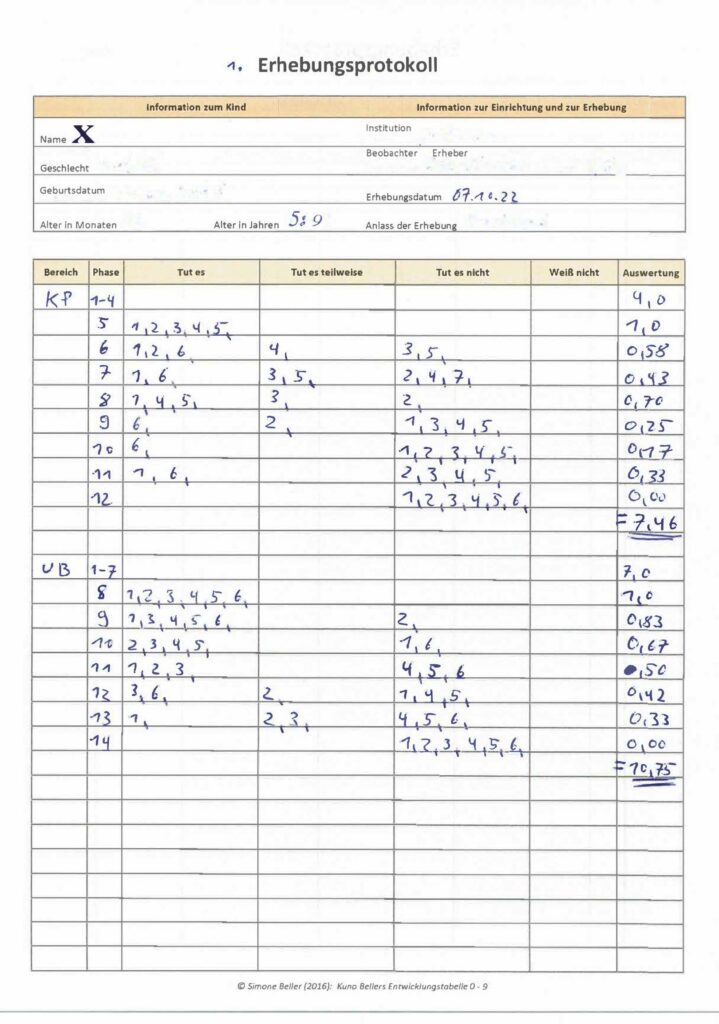

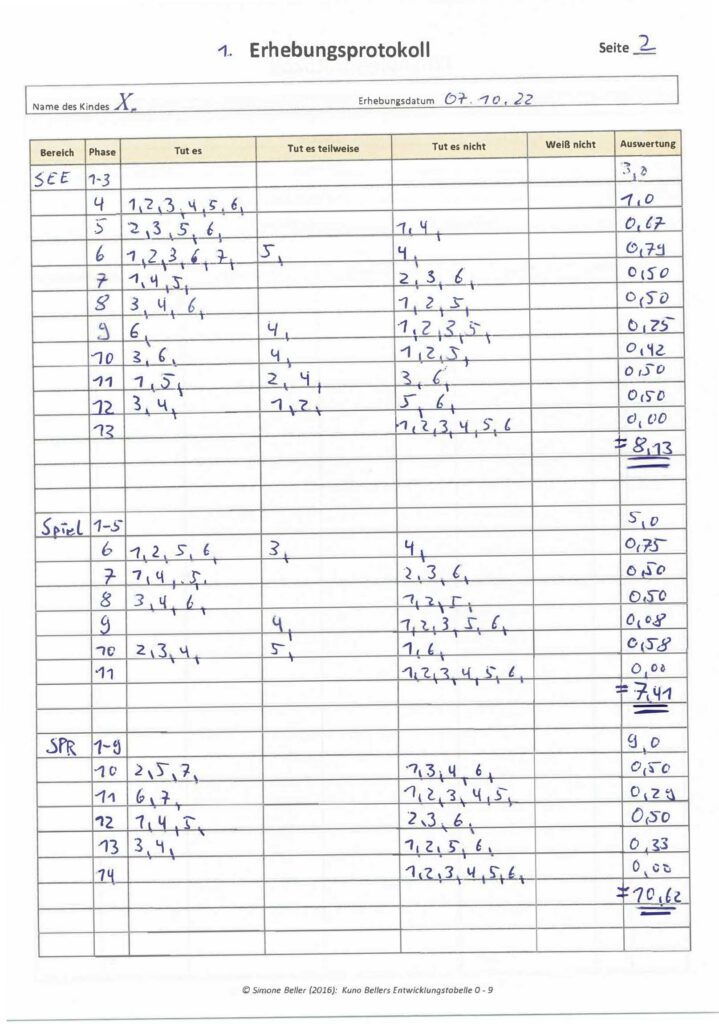

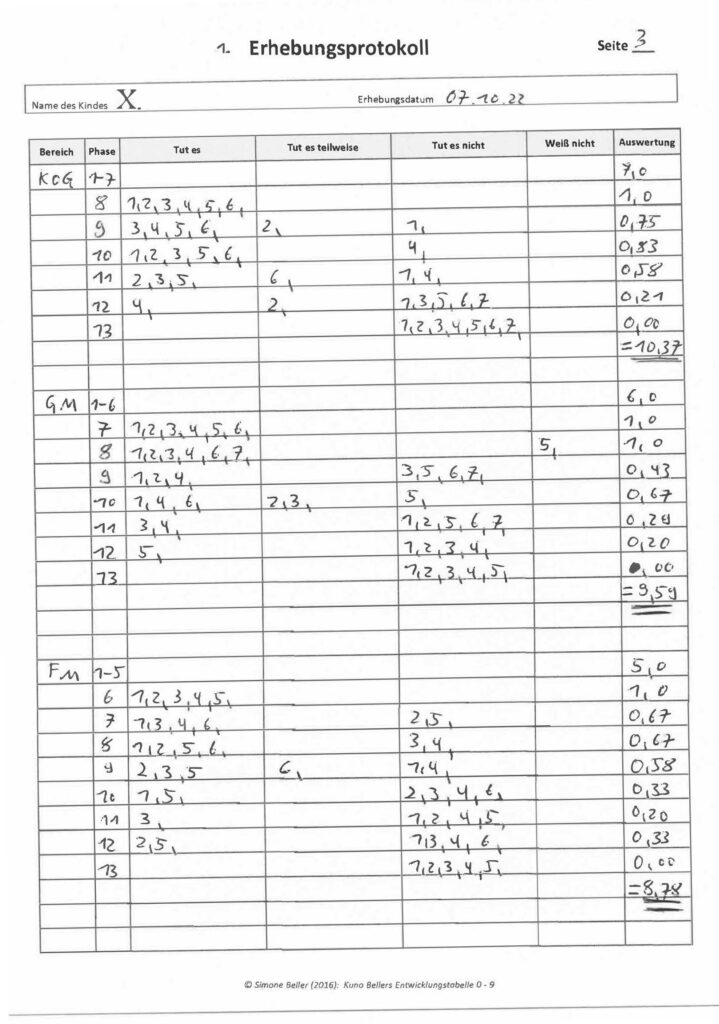

Erhebungsprotokoll

Zuerst füllen Sie das Erhebungsprotokoll aus. Dazu benötigen Sie die Items der jeweiligen Entwicklungsbereiche nach Kuno Beller. Sie gehen alle Phasen durch, beginnend knapp unterhalb des angegebenen Alters, wobei Ihre Erfahrung bei der Einschätzung der Kinder wichtig ist. Arbeiten Sie die Phasen so lange nach unten, bis die erste Phase vollständig erfüllt ist. Diese bildet die Basis. Anschließend arbeiten Sie sich Phase für Phase nach oben vor, bis nur noch einzelne Items der Phasen erreicht werden. Dies bildet die Decke.

Der Durchschnitt wird wie folgt berechnet: „tut es“ zählt als 1,0, „tut es teilweise“ als 0,5 und „tut es nicht“ als 0. Dividiert wird durch die Anzahl der Items. Die Kategorie „weiß nicht“ wird bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Wichtig: Bei Kuno Beller geht es darum, was ein Kind tatsächlich tut, nicht was es tun könnte.

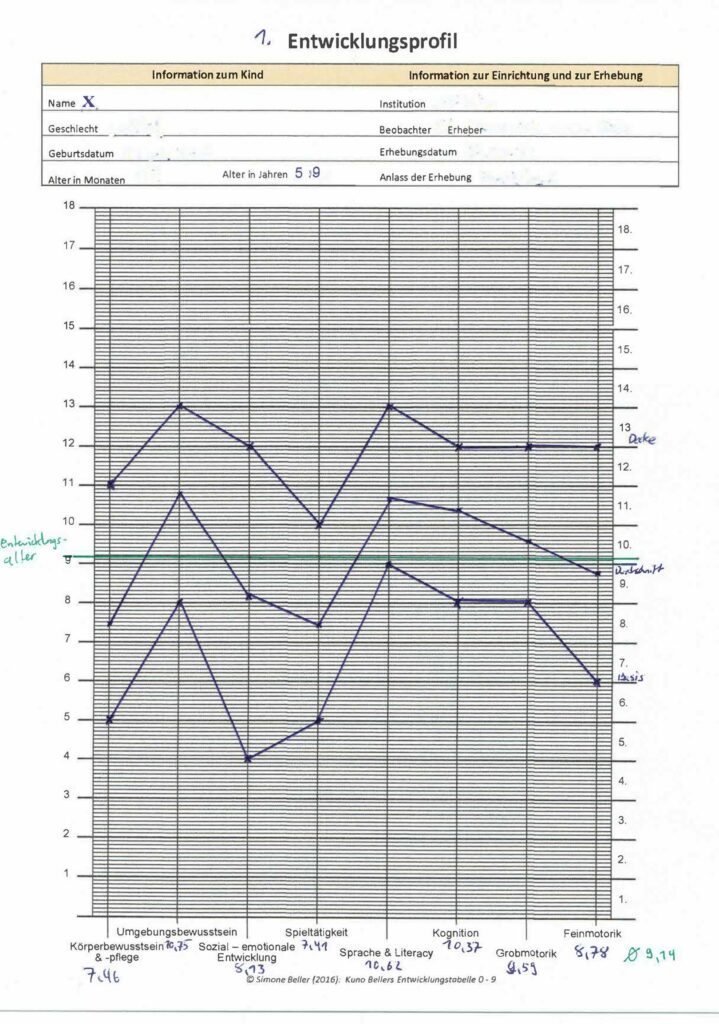

Entwicklungsprofil

Nachdem Sie das Erhebungsprotokoll vollständig ausgefüllt und berechnet haben, übertragen Sie die Ergebnisse grafisch in das Entwicklungsprofil. Orientieren Sie sich dabei an den Phasen auf der linken Seite und dem Phasenverlauf auf der rechten Seite; verwechseln Sie diese nicht. Das Durchschnittsalter ergibt sich aus dem Durchschnittswert der einzelnen Entwicklungsbereiche, geteilt durch acht.

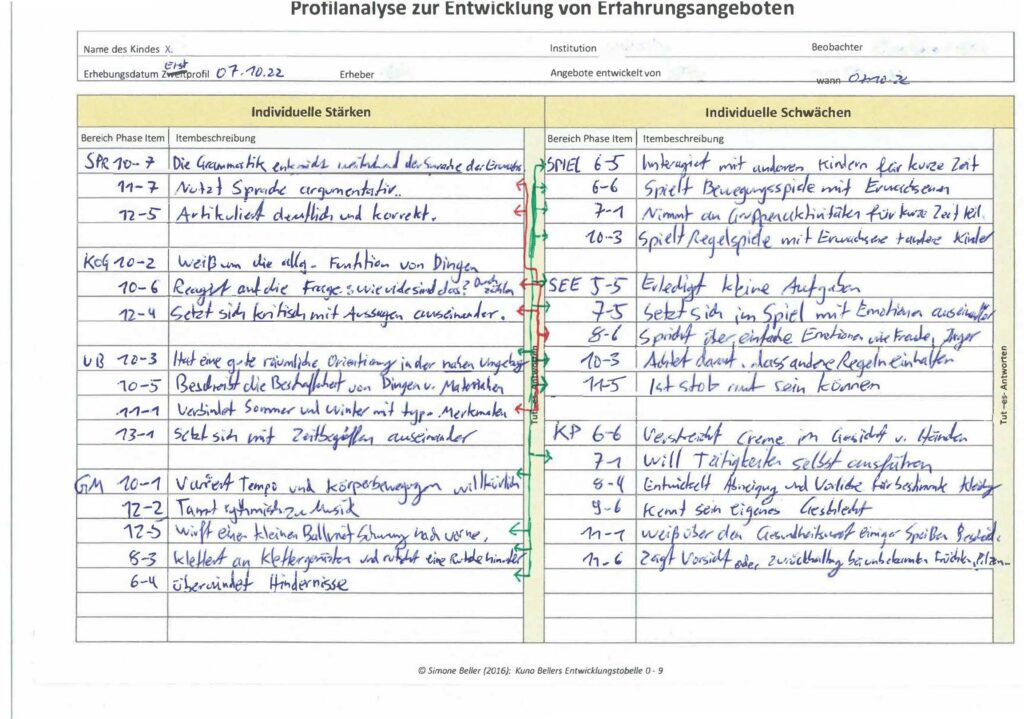

Profilanalyse zur Entwicklung von Erfahrungsangeboten

Nach Kuno Beller muss man für ein Angebot verschiedene Stärken und Schwächen miteinander kombinieren. Diese haben wir durch die Phasen und Items bereits festgestellt. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht dies:

Auswertung des Entwicklungsprofils

Die Erhebung und Auswertung der Items zeigt, dass das Entwicklungsalter von X. durchschnittlich bei 9,14 liegt. Folgende Bereiche liegen über dem Entwicklungsalter: Umgebungsbewusstsein (10,75), Sprache & Literacy (10,62), Kognition (10,37) und Grobmotorik (9,59). Hier zeigen sich X.’s individuelle Stärken. Der Bereich Sprache & Literacy bewegt sich zwischen Phase 9 und 13. Kognition und Grobmotorik liegen zwischen den Phasen 8 und 12, wobei die Kognition mit einem Durchschnittswert von fast 1,5 Phasen über dem Entwicklungsalter etwas stärker ausgeprägt ist als die Grobmotorik mit 0,5 Phasen über dem Entwicklungsalter.

Unter dem Entwicklungsalter liegen die Bereiche Körperbewusstsein & -pflege (7,46), sozial-emotionale Entwicklung (8,13), Spieltätigkeit (7,41) sowie die Feinmotorik (8,78). Dies sind X.’s individuelle Schwächen. Die Spieltätigkeit bewegt sich zwischen Phase 5 und 10. Die sozial-emotionale Entwicklung weist eine sehr große Bandbreite zwischen den Phasen 4 und 12 auf. Auch bei Körperpflege und Körperbewusstsein liegt die Phasenbreite zwischen 5 und 11; der Durchschnittswert von 7,46 liegt hier unter dem Entwicklungsalter. Die Feinmotorik liegt zwischen den Phasen 6 und 12, wobei der Durchschnittswert (8,78) nahe am Entwicklungsalter (9,14) liegt. Nach dieser Einschätzung liegt X.’s Entwicklungsalter (9,14) deutlich unterhalb der Altersnorm (15). Im Bereich der Grobmotorik findet derzeit eine große Entwicklungsphase statt.

Entwicklungsangemessenes Erfahrungsangebot

Basierend auf der Profilanalyse zur Entwicklung von Erfahrungsangeboten konnten sinnvolle Verknüpfungen für X. ermittelt werden, die mindestens zwei verschiedene Angebote ermöglichen.

Erstes Angebot: Bewegungsangebot

Ein Bewegungsangebot würde X.’s individuelle Kompetenzen berücksichtigen. Dabei werden folgende Items mit individuellen Schwächen und Stärken verknüpft:

- Schwächen: Spiel 6-5, 6-6, 7-1, 10-3; SEE 5-5, 7-5, 10-3, 11-5; KP 7-1

- Stärken: UB 10-3; GM 6-4, 8-3, 10-1, 12-5

Zweites Angebot: Bilderbuchbetrachtung

Eine Bilderbuchbetrachtung ist ein weiteres mögliches Angebot, das X.’s individuelle Kompetenzen berücksichtigt. Hierbei werden folgende Items verknüpft:

- Schwächen: SEE 8-6

- Stärken: SPR 11-7, 12-5; KOG 10-6, 12-4; UB 11-1

Durch ein passendes Bilderbuch könnte X.’s Schwäche im Sprechen über einfache Emotionen (SEE 8-6) durch ihre Stärken im Artikulierungs- und Argumentationsbereich (SPR 11-7/12-5) gestärkt werden. Ihre Stärke in der kritischen Auseinandersetzung mit Aussagen (KOG 12-4) könnte durch dialogisches Vortragen weiter gefördert werden. Da X. bereits Sommer und Winter mit Merkmalen verbinden kann (UB 11-1), wäre ein Bilderbuch über den Herbst, das gleichzeitig Emotionen behandelt, ideal. Das Buch „Flieg, kleiner Drachen!“ wäre hierfür ein Beispiel.

Dieses Angebot berücksichtigt das erste Motivationsprinzip, indem es individuelle Stärken und Schwächen verbindet und einen neuen Lernkontext schafft. X. wäre intrinsisch motiviert. Das zweite Motivationsprinzip wird ebenfalls berücksichtigt, da das Angebot nur Verhaltensweisen und Tätigkeiten beinhaltet, die X. bereits zeigt. Dies verhindert Misserfolge und stärkt das Vertrauen in pädagogische Fachkräfte und die Umwelt.

Übertragung der Auswertung in ein Angebot

Nachdem alle notwendigen Informationen vorliegen, folgt die Planung des Angebots. In diesem Fall wurde ein Bewegungsangebot in Form einer Bewegungsbaustelle gewählt. Die schriftliche Ausarbeitung für den Praxisbesuch finden Sie unter: Ausarbeitung Bewegungsbaustelle.